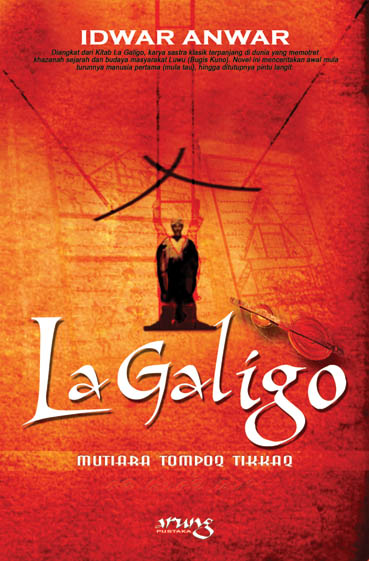

La Galigo, Mutiara Tompo’ Tikka’ (Jilid 2)

Rp 198.000

Ukuran: 12,5 x 19 cm

Kertas Isi: BookPaper bw

Jumlah: 352 hlm

Sampul: ArtPaper 230 gr

Cetakan I: 2003

ISBN: 978-602-9248-09-8

Kertas Isi: BookPaper bw

Jumlah: 352 hlm

Sampul: ArtPaper 230 gr

Cetakan I: 2003

ISBN: 978-602-9248-09-8

Novel ini diangkat dari Kitab Galigo yang merupakan naskah kuno abad 14 (Memory of The World UNESCO 2011) dan merupakan epos terpanjang di dunia. Dalam novel jilid 1 ini bercerita mengenai awal mula turunnya manusia pertama di Ale Lino (Dunia) dalam pandangan masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya Luwu. Novel ini merupakan novel pertama yang diangkat dari Naskah Kuno Kitab Galigo yang rencananya sebanyak 12 jilid yang disesuaikan dengan jumlah pembagian naskah asli yang ada di Leiden (NBG Boeg. 188).

***

LA GALIGO merupakan sebuah kitab yang diang-gap suci oleh masyarakat Luwu pada masa lampau. Bahkan kesakralannya hingga kini masih diyakini oleh sebagian masyarakat. La Galigo atau biasa juga disebut Sureq Selléang, Sureq Galigo, atau Bicaranna (Pau-Paunna) Sawérigading, menceritakan tentang awal mula diturunkannya manusia pertama (mula tau) dalam mitologi masyarakat Luwu (Bugis Kuno), sepak-terjang manusia keturunan dewata di Alé Lino (Dunia Tengah), hingga berakhir saat ditutupnya pintu ke Langit. Dengan ditutupnya pintu langit, maka penghuni di Boting Langiq (Dunia Atas) dan Pérétiwi (Dunia Bawah) tidak leluasa lagi pulang pergi ke Alé Lino atau Kawaq.

Naskah Galigo ini yang telah bersebaran dan dianggap sebagai kitab sakral, khususnya di wilayah jazirah Sulawesi Selatan, kemudian dikumpulkan dan ditulis ulang (disalin) oleh Retna Kencana, Colliq Pujié, Arung Pancana Toa, Mationroé ri ri Tucué. Upaya ini dilakukan atas permintaan Benjamin Frederik Matthes, seorang misionaris Belanda yang dikirim untuk menerjemahkan Bibel dalam bahasa Bugis dan Makassar. Naskah ini kemudian dibawa ke Belanda dan disimpan di Perpusta-kaan Universitas Leiden, Belanda, dengan kode Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 188.

Dalam jilid 2 episode Mutiara Tompoq Tikkaq ini, menceritakan tentang perjalanan Batara Lattuq ke Tompoq Tikkaq untuk mencari pendamping hidupnya yang sederajat (maddaratakkuq). Berbagai gejolak batin pun dialami selama mengarungi lautan, hingga tiba di Tompoq Tikkaq, negeri tempat jodohnya ditambatkan.

Novel ini merupakan episode kedua (Jilid 2) dari 12 Jilid naskah yang dikumpulkan Colliq Pujié (NBG 188). Naskah yang berjumlah 12 jilid ini mengandung + 300.000 bait syair yang menurut pengum-pulnya diperkirakan baru sepertiga dari seluruh cerita. Jauh berbeda dengan epos India, Mahabarata atau Ramayana yang jumlah barisnya berkisar antara 160.000 dan 200.000.

Disadari bahwa La Galigo, sebagai sebuah naskah kuno, sampai saat ini masih lebih banyak dibaca oleh para peneliti maupun akademisi yang bergerak di bidang kebu-dayaan, khususnya Sulawesi Selatan. Apalagi, dengan bentuk puisi prosa dan jalinan kisah dan tokoh yang berbelit-belit, membuat naskah ini menjadi sangat membo-sankan untuk dibaca, utamanya oleh kalangan remaja.

Karenanya, berbagai upaya terus dilakukan untuk lebih memperkenalkan dan mendekatkan warisan sastra dunia ini kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan membuat Epos La Galigo ini dalam bentuk novel, seperti yang ada di tengah pembaca saat ini.

Penulisan ulang dalam bentuk Novel yang dilakukan oleh Idwar Anwar ini merupakan sesuatu yang sangat patut dihargai. Apalagi bila mengingat bahwa naskah asli La Galigo ini, secara fisik (naskah asli tulisan Arung Pancana Toa), sangat sulit ditemukan. Keberadaan naskah ini lebih banyak ditemukan di luar negeri, utamanya Belanda.

Cerita La Galigo dalam buku ini dikemas dalam bahasa yang menarik dengan gaya tutur yang ringan dan mengalir. Meski telah dilakukan berbagai penam-bahan cerita, namun alur cerita masih tetap dipertahankan. Karakter tokoh juga semakin kuat.

Dengan gaya penulisannya, Idwar Anwar mampu bermain di antara dua model pengungkapan; klasik (Luwu Kuno) dan populer. Cerita dalam novel ini berhasil memberikan warna baru dalam penceritaan ulang kisah dalam kitab La Galigo.

Dengan munculnya La Galigo dalam bentuk novel ini, diharapkan gairah masyarakat, utamanya kalangan remaja untuk lebih mengetahui warisan budayanya sendiri semakin bertambah. Buku ini merupakan jawaban dari kegelisahan masyarakat selama ini akan hilangnya roh masa lalu dari diri mereka.

Dengan terbitnya buku ini, penerbit ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Datu Luwu XL, Andi Maradang Mackulau, dan Bapak Ir. Irwan Hamid (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan/Daerah Pemilihan XI Luwu Raya), Drs. H. Abdul Rahman, MM (Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan), terkhusus Bapak Syahruddin Umar (Kabid Deposit, Pengembangan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka) yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kami haturkan kepada Walikota Palopo, Bupati Luwu, Bupati Luwu Timur, dan Bupati Luwu Utara atas dukunngannya dalam penerbitan buku ini.

Buku ini wajib dibaca, utamanya bagi mereka yang ingin lebih mengenal masyarakat Sulawesi Selatan pada masa lampau, baik mengenai kehidupan, maupun pemahamannya tentang dunia makro dan mikrokosmos. Semoga buku ini bermanfaat.

PENERBIT

..........

Bab I

(Dua Bintang Jatuh di Tompoq Tikkaq)

Cahaya matahari pagi mengerjab-ngerjab menerobos di antara gerimbunan pohon. Cakrawala perlahan benderang. Burung-burung merentas langit, lalu hinggap dan berlompatan dari satu dahan ke dahan lain. Kicauannya melengking di antara kesiur angin yang meluruhkan dedaunan.

Wé Temmamalaq bangun lalu perlahan melangkah menuju beranda istana. Suara derit pintu melengking. Tak lama kemudian, ia telah berdiri di depan pintu. Pandangannya menebar ke halaman yang kini telah disemaraki daun-daun gugur. Lama ia memandangi halaman istana yang kini sepi. Aroma wangi bunga menabur kesegaran pada udara pagi yang baru merekah.

Tiba-tiba ia terkesiap, saat pandangannya tertuju ke pintu masuk halaman istana. Aliran darahnya seakan berhenti, lalu dengan ganas menghantam pembuluh darahnya. Jantungnya berdegup semakin cepat. Dilihatnya Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng bergegas memasuki halaman. Lama ia memandangi, seolah tak percaya jika kedua dara bersaudara itu akan kembali, setelah sekian lama mengasingkan diri.

Tergeragap. Wé Temmamalaq serta-merta tersadar. Tergesa-gesa ia berdiri, mengambil segenggam beras dan menaburkannya saat kedua dara itu makin mendekat. “Duhai jiwa yang suci datang dan dekaplah kedua anak yatim piatu ini. Semoga semangat kahyangan menyelimuti diri kalian selamanya. Naiklah di istana yang telah lama kalian tinggalkan. Istana yang telah menjadi saksi kelahiran kalian berdua.”

Air mata yang begitu garang mendesak keluar, tak mampu dibendungnya; menggenang dalam tafakur duka yang teraduk bahagia; mengalir di pipinya yang mulai keriput. Kesedihan dan kebahagiaan seketika menjalar merambati rongga kesadarannya. Garis-garis ketuaan menggurat tegas. Wajah tua inang pengasuh itu semakin senja menempelkan kesengsaraan yang usang... menjelma musim semi.

Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng terus berjalan dan perlahan menaiki tangga sembari berpegang pada susuran istana yang menyimpan selaksa kisah dalam kehidupan mereka. Meski gontai, langkah keduanya terus terayun menyusuri lantai, menghampiri perempuan tua yang sekian lama telah menjaga dan merawatnya. “Anak-Anak, kemarilah. Duduklah dalam ruang istana ini. Nikmati hangatnya istana tua peninggalan orang tua kalian. Kenangan itu masih tersimpan indah di dalam

kebesaran masa lalu; meski bercerai-berai, tapi kita bisa memungutnya kembali dan menyusunnya dalam benak kita.”

Wé Temmamalaq duduk, diikuti Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng. Wajahnya berseri-seri, meski lukisan kesedihan masih juga belum terhapus dan mungkin tak akan pernah terhapus, sebab semuanya telah menjelma kenangan. Bukankah setiap kenangan akan tetap menjadi kenangan, meski kita berusaha untuk terus memporak-porandakannya?

Perasaan senang, menyelimuti setiap ruang kesadaran Wé Temmamalaq yang terpancar dari raut wajah dan kalimat yang mengalir dari bibirnya: “Aku begitu bersyukur, karena kita bertemu kembali di istana ini. Semua kenangan itu masih menari-nari dalam benakku. Nak, kini aku dapat menanggalkan tanda perkabunganku, sebab engkau masih hidup dan kalian pun mendapatiku masih hidup dan sehat seperti dulu.”

“Kami pun bersyukur bisa kembali ke istana ini,” begitu berat bibir Wé Adiluwuq berucap. “Rasa rindu itu tak mampu kami tahan.”

“Ya. Kami juga bahagia bisa kembali berkumpul,” timpal Wé Datu Sengngeng serak.

“Mengapa kalian baru kembali, setelah sekian lama pergi meninggalkan istana ini. Pergi meninggalkan semua kenangan yang pernah ada di Tompoq Tikkaq ini?

Sementara kesendirianku, menabur derita dalam hari-hariku,” tanyanya memalingkan wajah ke arah Wé Adiluwuq, lalu pindah ke Wé Datu Sengngeng.

Tak sanggup Wé Adiluwuq menatap wajah Wé Temmamalaq. Perasaan bersalah meninggalkan pengasuhnya sendiri menunggu istana Tompoq Tikkaq, menusuk-nusuk batin kedua anak yatim piatu itu. Wé Adiluwuq mencoba menjawab, meski lidahnya begitu kaku:

“Kami... kami benar-benar memohon maaf,” suaranya parau, “entah kekuatan apa yang membawa kami kemari. Kami juga tidak mengerti. Kekuatan itu begitu perkasa menggiring kami untuk melangkah menuju Tompoq Tikkaq,” ungkapnya.

“Ya...,” ungkap Wé Datu Sengngeng mempertegas sesuatu yang juga dirasakannya. Sebuah kekuatan yang tak kunjung lelah menggedor-gedor batinnya; menggiring langkahnya untuk terus menelusuri jalan menuju Tompoq Tikkaq.

“Benarkah.? Tapi... semua itu tidak soal. Yang terpenting adalah perjumpaan ini bukanlah mimpi. Kedatangan kalian telah melumatkan kesepianku.”

Pertemuan yang begitu mengharukan. Di benak ketiganya, kematian La Urung Mpessi dan Wé Pada Uleng –kedua orang tua Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng--, yang menguasai Kerajaan Tompoq Tikkaq, melintas cepat.

Peristiwa dirampasnya harta kerajaan oleh Wé Tenrijelloq bersama suaminya, La Tenrigiling –bibi Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng--, masih segar dalam ingatan mereka. Kejadian tragis tersebut telah menyebabkan inang pengasuh dan kedua anak raja itu harus berpisah sekian lama. Harta benda dan apa saja yang dimiliki Kerajaan Tompoq Tikkaq, semuanya telah dirampas dan dipindahkan ke istana Wé Tenrijelloq. Sejak itu, tak ada lagi isi istana, kecuali Wé Temmamalaq, inang pengasuh yang setia menjaga dan menunggu kedatangan Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng, yang sejak peristiwa itu terpaksa mengembara di hutan belantara. Kepergian keduanya untuk menghindari rencana jahat Wé Tenrijelloq bersama suaminya, La Tenrigiling.

Tapi, sekali lagi, semua yang pernah terjadi kini seperti sirna. Pertemuan itu telah membalut luka–luka perpisahan di antara ketiganya. Sementara di luar, angin masih berkesiur, meski tak lagi terlalu menggoyangkan dahan-dahan pohon. Daun-daun tak lagi banyak yang luruh dari tangkainya. Hari begitu cerah. Pertemuan insan yang telah lama berpisah larut dalam selaksa melodi kerinduan.

Ketiganya masih duduk di ruang istana. Beberapa lama melepas rindu, Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng mulai nampak gelisah. Rasa lapar serta-merta menyerang keduanya. Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng meringis dan meremas perutnya, tak mampu menahan rasa sakit.

Melihat tingkah kedua gadis, Wé Temmamalaq seketika tergeragap.

“Apa... apa yang terjadi, nak?”

“Perutku sakit. Aku lapar. Adakah sesuatu yang dapat dimakan untuk mengisi perut kami yang telah lama tak terisi ini; yang telah lama tak merasakan nikmatnya sajian istana yang dulu setiap hari melalui kerongkongan kami,” pinta Wé Adiluwuq yang diiyakan adiknya, Wé Datu Sengngeng.

Rasa sedih kembali menyelimuti perasaan Wé Temmamalaq melihat kedua anak raja yang diasuhnya itu menahan nyeri perutnya akibat lapar. Air matanya kembali menggenang dan mengair lembut di lekuk pipinya. Dengan jemarinya yang juga keriput, disekanya perlahan. Sorot matanya redup menatap Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng.

“Tenangkan hatimu, nak. Akan kubuatkan bubur untuk mengobati rasa lapar yang telah membelit kalian.” Wé Temmamalaq perlahan berdiri.

“Dari mana dan siapakah yang telah begitu baik memberikan kepadamu beras untuk dimakan?” tanya Wé Adiluwuq sebelum perempuan tua itu melangkah ke dapur. Ditatapnya inang pengasuh itu dengan mata yang mulai sembab. Ia tahu, Wé Temmamalaq selama ini hidup dalam keadaan miskin. Istana yang ditempatinya, merupakan istana tua yang telah habis terkuras harta bendanya. Hanya dialah yang rela dan setia menunggui istana tempat kenangan kejayaan Kerajaan Tompoq Tikkaq masa lalu itu.

Bayangan penderitaan sejak meninggalnya orang tua Wé Adiluwuq bersaudara dan dirampasnya serta dipindahkannya semua harta kerajaan oleh bibinya semakin mewujud. Wé Temmamalaq tak kuasa menahan gempuran kepedihan yang kembali memporak-porandakan kebahagiaan yang ia rasakan. Bergetar bibirnya berucap:

“Sepeninggal kalian, aku mendapat upah dan bisa menyambung hidup dengan membantu orang menumbuk padi siang dan malam.”

Sudut matanya kembali mengalirkan air bening yang terus merayapi pipinya yang keriput. Guratan penderitaan kembali terpahat jelas di wajahnya yang menua. Begitu berat, Wé Temmamalaq berlalu, mengayun langkahnya; letai.

Pada kuali cippéq , ia memasak bubur. Beberapa menit, bubur pun telah masak. Berbagai macam lauk, termasuk seekor ikan yang besarnya melebihi dua tangan orang dewasa, juga telah masak. Aromanya menebar.

Di atas piring yang retak dan kusam, Wé Temmamalaq meletakkan masakannya. Setelah rampung, ia lalu membawa dan meletakkan dengan rapi di hadapan Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng.

Hidangan yang tersaji di hadapannya, tidak langsung membuat hati Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng senang. Keduanya malah nampak sedih. Berbagai lauk ditambah seekor ikan besar, membuat hati dara itu bagai tersayat sembilu; pedih. Rasa laparnya runtuh....

“Siapa pula yang telah memberikan engkau ikan yang begitu besar ini?” tanya Wé Adiluwuq dengan suara parau.

“Ya, inangda. Siapa yang memberimu?” Wé Datu Sengngeng juga mempertegas pertanyaan kakaknya.

Mata kedua anak yatim bersaudara itu semakin sembab. Di bola matanya, keburaman hidup menjelma. Tak mampu lagi keduanya membayangkan apa yang telah dilakukan inang pengasuh itu selama mereka meninggalkan istana.

Kesedihan kian mengguncang jiwa Wé Temmamalaq. Wajah tuanya kian menjelma kubur. Sulit benar menggerakkan bibir untuk menjawab.

“Nak, sepeninggalmu aku mencari upah dengan mengambil air. Tak ada lagi yang dapat kulakukan selain bekerja pada orang lain agar mendapatkan upah untuk mengepulkan asap dapur dan bertahan hidup dalam penderitaan ini. Sebab aku sangat berharap kita dapat bertemu kembali dan menyulam masa-masa kebesaran orang tua kalian di Kerajaan Tompoq Tikkaq yang pernah dikutuk Patotoqé ini.” Meski dengan bibir bergetar, kata-kata itu meluncur juga dari mulut Wé Temmamalaq.

Diraihnya dua buah piring usang yang sebagiannya telah retak dan pecah lalu menuangkan bubur ke dalamnya. Sedikit gemetar, ia pun menyodorkannya di hadapan Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng.

“Makanlah, nak. Hanya ini yang dapat kuberikan.”

..........

***

LA GALIGO merupakan sebuah kitab yang diang-gap suci oleh masyarakat Luwu pada masa lampau. Bahkan kesakralannya hingga kini masih diyakini oleh sebagian masyarakat. La Galigo atau biasa juga disebut Sureq Selléang, Sureq Galigo, atau Bicaranna (Pau-Paunna) Sawérigading, menceritakan tentang awal mula diturunkannya manusia pertama (mula tau) dalam mitologi masyarakat Luwu (Bugis Kuno), sepak-terjang manusia keturunan dewata di Alé Lino (Dunia Tengah), hingga berakhir saat ditutupnya pintu ke Langit. Dengan ditutupnya pintu langit, maka penghuni di Boting Langiq (Dunia Atas) dan Pérétiwi (Dunia Bawah) tidak leluasa lagi pulang pergi ke Alé Lino atau Kawaq.

Naskah Galigo ini yang telah bersebaran dan dianggap sebagai kitab sakral, khususnya di wilayah jazirah Sulawesi Selatan, kemudian dikumpulkan dan ditulis ulang (disalin) oleh Retna Kencana, Colliq Pujié, Arung Pancana Toa, Mationroé ri ri Tucué. Upaya ini dilakukan atas permintaan Benjamin Frederik Matthes, seorang misionaris Belanda yang dikirim untuk menerjemahkan Bibel dalam bahasa Bugis dan Makassar. Naskah ini kemudian dibawa ke Belanda dan disimpan di Perpusta-kaan Universitas Leiden, Belanda, dengan kode Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 188.

Dalam jilid 2 episode Mutiara Tompoq Tikkaq ini, menceritakan tentang perjalanan Batara Lattuq ke Tompoq Tikkaq untuk mencari pendamping hidupnya yang sederajat (maddaratakkuq). Berbagai gejolak batin pun dialami selama mengarungi lautan, hingga tiba di Tompoq Tikkaq, negeri tempat jodohnya ditambatkan.

Novel ini merupakan episode kedua (Jilid 2) dari 12 Jilid naskah yang dikumpulkan Colliq Pujié (NBG 188). Naskah yang berjumlah 12 jilid ini mengandung + 300.000 bait syair yang menurut pengum-pulnya diperkirakan baru sepertiga dari seluruh cerita. Jauh berbeda dengan epos India, Mahabarata atau Ramayana yang jumlah barisnya berkisar antara 160.000 dan 200.000.

Disadari bahwa La Galigo, sebagai sebuah naskah kuno, sampai saat ini masih lebih banyak dibaca oleh para peneliti maupun akademisi yang bergerak di bidang kebu-dayaan, khususnya Sulawesi Selatan. Apalagi, dengan bentuk puisi prosa dan jalinan kisah dan tokoh yang berbelit-belit, membuat naskah ini menjadi sangat membo-sankan untuk dibaca, utamanya oleh kalangan remaja.

Karenanya, berbagai upaya terus dilakukan untuk lebih memperkenalkan dan mendekatkan warisan sastra dunia ini kepada masyarakat. Salah satunya adalah dengan membuat Epos La Galigo ini dalam bentuk novel, seperti yang ada di tengah pembaca saat ini.

Penulisan ulang dalam bentuk Novel yang dilakukan oleh Idwar Anwar ini merupakan sesuatu yang sangat patut dihargai. Apalagi bila mengingat bahwa naskah asli La Galigo ini, secara fisik (naskah asli tulisan Arung Pancana Toa), sangat sulit ditemukan. Keberadaan naskah ini lebih banyak ditemukan di luar negeri, utamanya Belanda.

Cerita La Galigo dalam buku ini dikemas dalam bahasa yang menarik dengan gaya tutur yang ringan dan mengalir. Meski telah dilakukan berbagai penam-bahan cerita, namun alur cerita masih tetap dipertahankan. Karakter tokoh juga semakin kuat.

Dengan gaya penulisannya, Idwar Anwar mampu bermain di antara dua model pengungkapan; klasik (Luwu Kuno) dan populer. Cerita dalam novel ini berhasil memberikan warna baru dalam penceritaan ulang kisah dalam kitab La Galigo.

Dengan munculnya La Galigo dalam bentuk novel ini, diharapkan gairah masyarakat, utamanya kalangan remaja untuk lebih mengetahui warisan budayanya sendiri semakin bertambah. Buku ini merupakan jawaban dari kegelisahan masyarakat selama ini akan hilangnya roh masa lalu dari diri mereka.

Dengan terbitnya buku ini, penerbit ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Datu Luwu XL, Andi Maradang Mackulau, dan Bapak Ir. Irwan Hamid (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan/Daerah Pemilihan XI Luwu Raya), Drs. H. Abdul Rahman, MM (Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sulawesi Selatan), terkhusus Bapak Syahruddin Umar (Kabid Deposit, Pengembangan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka) yang telah berkenan menerbitkan buku ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kami haturkan kepada Walikota Palopo, Bupati Luwu, Bupati Luwu Timur, dan Bupati Luwu Utara atas dukunngannya dalam penerbitan buku ini.

Buku ini wajib dibaca, utamanya bagi mereka yang ingin lebih mengenal masyarakat Sulawesi Selatan pada masa lampau, baik mengenai kehidupan, maupun pemahamannya tentang dunia makro dan mikrokosmos. Semoga buku ini bermanfaat.

PENERBIT

..........

Bab I

(Dua Bintang Jatuh di Tompoq Tikkaq)

Cahaya matahari pagi mengerjab-ngerjab menerobos di antara gerimbunan pohon. Cakrawala perlahan benderang. Burung-burung merentas langit, lalu hinggap dan berlompatan dari satu dahan ke dahan lain. Kicauannya melengking di antara kesiur angin yang meluruhkan dedaunan.

Wé Temmamalaq bangun lalu perlahan melangkah menuju beranda istana. Suara derit pintu melengking. Tak lama kemudian, ia telah berdiri di depan pintu. Pandangannya menebar ke halaman yang kini telah disemaraki daun-daun gugur. Lama ia memandangi halaman istana yang kini sepi. Aroma wangi bunga menabur kesegaran pada udara pagi yang baru merekah.

Tiba-tiba ia terkesiap, saat pandangannya tertuju ke pintu masuk halaman istana. Aliran darahnya seakan berhenti, lalu dengan ganas menghantam pembuluh darahnya. Jantungnya berdegup semakin cepat. Dilihatnya Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng bergegas memasuki halaman. Lama ia memandangi, seolah tak percaya jika kedua dara bersaudara itu akan kembali, setelah sekian lama mengasingkan diri.

Tergeragap. Wé Temmamalaq serta-merta tersadar. Tergesa-gesa ia berdiri, mengambil segenggam beras dan menaburkannya saat kedua dara itu makin mendekat. “Duhai jiwa yang suci datang dan dekaplah kedua anak yatim piatu ini. Semoga semangat kahyangan menyelimuti diri kalian selamanya. Naiklah di istana yang telah lama kalian tinggalkan. Istana yang telah menjadi saksi kelahiran kalian berdua.”

Air mata yang begitu garang mendesak keluar, tak mampu dibendungnya; menggenang dalam tafakur duka yang teraduk bahagia; mengalir di pipinya yang mulai keriput. Kesedihan dan kebahagiaan seketika menjalar merambati rongga kesadarannya. Garis-garis ketuaan menggurat tegas. Wajah tua inang pengasuh itu semakin senja menempelkan kesengsaraan yang usang... menjelma musim semi.

Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng terus berjalan dan perlahan menaiki tangga sembari berpegang pada susuran istana yang menyimpan selaksa kisah dalam kehidupan mereka. Meski gontai, langkah keduanya terus terayun menyusuri lantai, menghampiri perempuan tua yang sekian lama telah menjaga dan merawatnya. “Anak-Anak, kemarilah. Duduklah dalam ruang istana ini. Nikmati hangatnya istana tua peninggalan orang tua kalian. Kenangan itu masih tersimpan indah di dalam

kebesaran masa lalu; meski bercerai-berai, tapi kita bisa memungutnya kembali dan menyusunnya dalam benak kita.”

Wé Temmamalaq duduk, diikuti Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng. Wajahnya berseri-seri, meski lukisan kesedihan masih juga belum terhapus dan mungkin tak akan pernah terhapus, sebab semuanya telah menjelma kenangan. Bukankah setiap kenangan akan tetap menjadi kenangan, meski kita berusaha untuk terus memporak-porandakannya?

Perasaan senang, menyelimuti setiap ruang kesadaran Wé Temmamalaq yang terpancar dari raut wajah dan kalimat yang mengalir dari bibirnya: “Aku begitu bersyukur, karena kita bertemu kembali di istana ini. Semua kenangan itu masih menari-nari dalam benakku. Nak, kini aku dapat menanggalkan tanda perkabunganku, sebab engkau masih hidup dan kalian pun mendapatiku masih hidup dan sehat seperti dulu.”

“Kami pun bersyukur bisa kembali ke istana ini,” begitu berat bibir Wé Adiluwuq berucap. “Rasa rindu itu tak mampu kami tahan.”

“Ya. Kami juga bahagia bisa kembali berkumpul,” timpal Wé Datu Sengngeng serak.

“Mengapa kalian baru kembali, setelah sekian lama pergi meninggalkan istana ini. Pergi meninggalkan semua kenangan yang pernah ada di Tompoq Tikkaq ini?

Sementara kesendirianku, menabur derita dalam hari-hariku,” tanyanya memalingkan wajah ke arah Wé Adiluwuq, lalu pindah ke Wé Datu Sengngeng.

Tak sanggup Wé Adiluwuq menatap wajah Wé Temmamalaq. Perasaan bersalah meninggalkan pengasuhnya sendiri menunggu istana Tompoq Tikkaq, menusuk-nusuk batin kedua anak yatim piatu itu. Wé Adiluwuq mencoba menjawab, meski lidahnya begitu kaku:

“Kami... kami benar-benar memohon maaf,” suaranya parau, “entah kekuatan apa yang membawa kami kemari. Kami juga tidak mengerti. Kekuatan itu begitu perkasa menggiring kami untuk melangkah menuju Tompoq Tikkaq,” ungkapnya.

“Ya...,” ungkap Wé Datu Sengngeng mempertegas sesuatu yang juga dirasakannya. Sebuah kekuatan yang tak kunjung lelah menggedor-gedor batinnya; menggiring langkahnya untuk terus menelusuri jalan menuju Tompoq Tikkaq.

“Benarkah.? Tapi... semua itu tidak soal. Yang terpenting adalah perjumpaan ini bukanlah mimpi. Kedatangan kalian telah melumatkan kesepianku.”

Pertemuan yang begitu mengharukan. Di benak ketiganya, kematian La Urung Mpessi dan Wé Pada Uleng –kedua orang tua Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng--, yang menguasai Kerajaan Tompoq Tikkaq, melintas cepat.

Peristiwa dirampasnya harta kerajaan oleh Wé Tenrijelloq bersama suaminya, La Tenrigiling –bibi Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng--, masih segar dalam ingatan mereka. Kejadian tragis tersebut telah menyebabkan inang pengasuh dan kedua anak raja itu harus berpisah sekian lama. Harta benda dan apa saja yang dimiliki Kerajaan Tompoq Tikkaq, semuanya telah dirampas dan dipindahkan ke istana Wé Tenrijelloq. Sejak itu, tak ada lagi isi istana, kecuali Wé Temmamalaq, inang pengasuh yang setia menjaga dan menunggu kedatangan Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng, yang sejak peristiwa itu terpaksa mengembara di hutan belantara. Kepergian keduanya untuk menghindari rencana jahat Wé Tenrijelloq bersama suaminya, La Tenrigiling.

Tapi, sekali lagi, semua yang pernah terjadi kini seperti sirna. Pertemuan itu telah membalut luka–luka perpisahan di antara ketiganya. Sementara di luar, angin masih berkesiur, meski tak lagi terlalu menggoyangkan dahan-dahan pohon. Daun-daun tak lagi banyak yang luruh dari tangkainya. Hari begitu cerah. Pertemuan insan yang telah lama berpisah larut dalam selaksa melodi kerinduan.

Ketiganya masih duduk di ruang istana. Beberapa lama melepas rindu, Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng mulai nampak gelisah. Rasa lapar serta-merta menyerang keduanya. Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng meringis dan meremas perutnya, tak mampu menahan rasa sakit.

Melihat tingkah kedua gadis, Wé Temmamalaq seketika tergeragap.

“Apa... apa yang terjadi, nak?”

“Perutku sakit. Aku lapar. Adakah sesuatu yang dapat dimakan untuk mengisi perut kami yang telah lama tak terisi ini; yang telah lama tak merasakan nikmatnya sajian istana yang dulu setiap hari melalui kerongkongan kami,” pinta Wé Adiluwuq yang diiyakan adiknya, Wé Datu Sengngeng.

Rasa sedih kembali menyelimuti perasaan Wé Temmamalaq melihat kedua anak raja yang diasuhnya itu menahan nyeri perutnya akibat lapar. Air matanya kembali menggenang dan mengair lembut di lekuk pipinya. Dengan jemarinya yang juga keriput, disekanya perlahan. Sorot matanya redup menatap Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng.

“Tenangkan hatimu, nak. Akan kubuatkan bubur untuk mengobati rasa lapar yang telah membelit kalian.” Wé Temmamalaq perlahan berdiri.

“Dari mana dan siapakah yang telah begitu baik memberikan kepadamu beras untuk dimakan?” tanya Wé Adiluwuq sebelum perempuan tua itu melangkah ke dapur. Ditatapnya inang pengasuh itu dengan mata yang mulai sembab. Ia tahu, Wé Temmamalaq selama ini hidup dalam keadaan miskin. Istana yang ditempatinya, merupakan istana tua yang telah habis terkuras harta bendanya. Hanya dialah yang rela dan setia menunggui istana tempat kenangan kejayaan Kerajaan Tompoq Tikkaq masa lalu itu.

Bayangan penderitaan sejak meninggalnya orang tua Wé Adiluwuq bersaudara dan dirampasnya serta dipindahkannya semua harta kerajaan oleh bibinya semakin mewujud. Wé Temmamalaq tak kuasa menahan gempuran kepedihan yang kembali memporak-porandakan kebahagiaan yang ia rasakan. Bergetar bibirnya berucap:

“Sepeninggal kalian, aku mendapat upah dan bisa menyambung hidup dengan membantu orang menumbuk padi siang dan malam.”

Sudut matanya kembali mengalirkan air bening yang terus merayapi pipinya yang keriput. Guratan penderitaan kembali terpahat jelas di wajahnya yang menua. Begitu berat, Wé Temmamalaq berlalu, mengayun langkahnya; letai.

Pada kuali cippéq , ia memasak bubur. Beberapa menit, bubur pun telah masak. Berbagai macam lauk, termasuk seekor ikan yang besarnya melebihi dua tangan orang dewasa, juga telah masak. Aromanya menebar.

Di atas piring yang retak dan kusam, Wé Temmamalaq meletakkan masakannya. Setelah rampung, ia lalu membawa dan meletakkan dengan rapi di hadapan Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng.

Hidangan yang tersaji di hadapannya, tidak langsung membuat hati Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng senang. Keduanya malah nampak sedih. Berbagai lauk ditambah seekor ikan besar, membuat hati dara itu bagai tersayat sembilu; pedih. Rasa laparnya runtuh....

“Siapa pula yang telah memberikan engkau ikan yang begitu besar ini?” tanya Wé Adiluwuq dengan suara parau.

“Ya, inangda. Siapa yang memberimu?” Wé Datu Sengngeng juga mempertegas pertanyaan kakaknya.

Mata kedua anak yatim bersaudara itu semakin sembab. Di bola matanya, keburaman hidup menjelma. Tak mampu lagi keduanya membayangkan apa yang telah dilakukan inang pengasuh itu selama mereka meninggalkan istana.

Kesedihan kian mengguncang jiwa Wé Temmamalaq. Wajah tuanya kian menjelma kubur. Sulit benar menggerakkan bibir untuk menjawab.

“Nak, sepeninggalmu aku mencari upah dengan mengambil air. Tak ada lagi yang dapat kulakukan selain bekerja pada orang lain agar mendapatkan upah untuk mengepulkan asap dapur dan bertahan hidup dalam penderitaan ini. Sebab aku sangat berharap kita dapat bertemu kembali dan menyulam masa-masa kebesaran orang tua kalian di Kerajaan Tompoq Tikkaq yang pernah dikutuk Patotoqé ini.” Meski dengan bibir bergetar, kata-kata itu meluncur juga dari mulut Wé Temmamalaq.

Diraihnya dua buah piring usang yang sebagiannya telah retak dan pecah lalu menuangkan bubur ke dalamnya. Sedikit gemetar, ia pun menyodorkannya di hadapan Wé Adiluwuq dan Wé Datu Sengngeng.

“Makanlah, nak. Hanya ini yang dapat kuberikan.”

..........

Diskusi