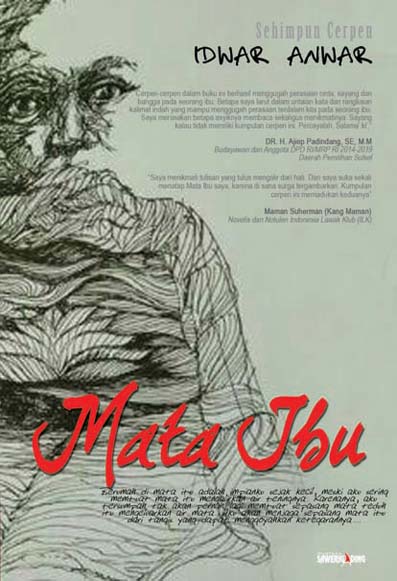

Mata Ibu

Stok Habis

Rp 92.000

Ukuran: 14 x 20,5 cm

Kertas Isi: BookPaper bw

Jumlah: 154 hlm

Sampul: ArtPaper 230 gr

Kertas Isi: BookPaper bw

Jumlah: 154 hlm

Sampul: ArtPaper 230 gr

“Cerita-cerita di buku ini sepertinya sangat personal bagi Idwar Anwar dan sekaligus di waktu bersamaan, bisa ‘dimiliki’ oleh siapa pun yang membacanya. Cerita-cerita yang sangat dekat dengan hidup sehari-hari sekaligus sangat jauh menjelajah ke dalam ‘hidup sehari-hari’ itu sendiri.”

Faisal Oddang

Novelis, Penulis Cerpen Terbaik Kompas 2014 dan Tokoh Seni Tempo 2015

“Cerpen-cerpen dalam buku ini berhasil menggugah perasaan cinta, sayang dan bangga pada seorang ibu. Betapa saya larut dalam untaian kata dan rangkaian kalimat indah yang mampu menggugah perasaan terdalam kita pada seorang ibu. Saya merasakan betapa asyiknya membaca sekaligus menikmatinya. Sayang kalau tidak memiliki kumpulan cerpen ini. Percayalah. Salama’ ki’.”

DR. Ajiep Padindang

Budayawan dan Anggota DPD RI 2014-2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan

“Salah satu cara untuk terhanyut dalam perasaan adalah dengan membaca cerita. Cerpen sebagai cerita fiksi rekaan dapat membuat kita nelangsa, gemas, marah, atau menitikkan air mata. Tapi, bagaimana menjelaskan keterhanyutan dalam cerita secara konkret? Bagaimana sebuah cerita yang begitu bagus bisa membawa pembacanya ke dunia atau lingkungan lain yang digambarkan di dalam cerita tersebut?

Sebuah penelitian yang dilakukan Melanie Green dan Timothy Brock dari Ohio State University mengatakan bahwa keterhanyutan dapat terjadi karena: Keterlibatan secara emosional dengan cerita; Perhatian pikiran yang sepenuhnya terpusat pada cerita; Adanya perasaan suspense (penasaran ingin tahu bagaimana lanjutan ceritanya); Tidak sadar terhadap kondisi di sekitar ketika sedang membaca cerita: Adanya gambaran mental mengenai cerita itu di dalam pikiran. Itulah indikator yang bisa dianggap sebagai cara menilik kekuatan cerita.

Kumpulan cerpen Mata Ibu, memiliki kekuatan yang dapat menghanyutkan perasaan pembaca. Itu alasan mengapa kumpulan cerpen perlu dibaca.”

Yudhistira Sukatanya

Cerpenis dan Budayawan

“Saya menikmati tulisan yang tulus mengalir dari hati. Dan saya suka sekali menatap Mata Ibu saya, karena di sana surga tergambarkan. Kumpulan cerpen ini memadukan

keduanya”

Maman Suherman (Kang Maman)

Novelis dan Notulen Indonesia Lawak Klub (ILK)

“Kendati pepatah lama mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah, namun dalam cerpen-cerpen Idwar Anwar yang bercerita tentang kasih ibu-anak, ukuran kias itu menjadi hilang. Kasih sayang seorang ibu pada anak menjadi tak ada batas, demikian pula sikap pasrah menerima seorang anak seperti tak ada batas. Lebur menjadi kabut tipis yang penuh rahasia.

“Ibu, aku membayangkan engkau duduk di sampingku dan menemaniku menyulam surga. Surga yang selalu kau bisikkan sejak aku belum mengerti tentang dunia. Bahkan kau merancang surga untukku; menyulamnya dengan doa-doa dan air mata hingga rambutmu beruban dan wajahmu mulai ditumbuhi keriput”. Seperti juga D. Zawawi Imron dalam puisi ia berkata: “ibu adalah gua pertapaanku/dan ibulah yang meletakkan aku di sini/saat bunga kembang menyemerbak bau sayang/ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi/aku mengangguk meskipun kurang mengerti”.

Gaya bercerita Idwar Anwar belum bergeser dari kumpulan cerpen sebelumnya. Sangat sedikit tindakan fisik, tapi kaya dengan tindakan-tindakan batin yang memaksa kita hanyut bersama irama ceritanya yang bergelombang namun mengalir lancar menuju ke muara.”

Badaruddin Amir

Seorang Guru dan Cerpenis

***

Aku telah lama kehilangan ayah. Seperti asap yang ditiup angin, ayahku melayang dan hilang di angkasa. Tak ada jejak. Dan aku juga tak perlu lagi mencarinya. Akhirnya kuurungkan niatku untuk mencari jejaknya yang memang tak jelas. Tentu aku juga tak berminat lagi. Mungkin kalau aku berusaha mencarinya juga tak akan menemukan hasil yang baik yang membuatku akan tenang. Jadi kuputuskan untuk tidak mencarinya.

Dan... buat apa aku harus mencarinya? Toh aku tak membutuhkan ayah. Aku punya ibu yang di telapak kakinya telah kutemukan sorga dengan bau melati yang melenakan. Karena itu, sekali lagi aku tak butuh ayah. Mungkin kalau aku bertemu ayah, aku hanya akan menemukan kerusakan parah di wajahnya. Seperti tercabik-cabik binatang. Ato mungkin binatangnya malah dia sendiri.... Aku memang tak pernah melihatnya. Maka lebih baik kubayangkan saja binatang. Ha... ha... ha... ha... ha... ha.... Aku kadang tertawa sendiri membayangkan wajah ayah; mungkin juga berekor panjang.

Dan satu lagi, baunya pasti juga tidak seharum telapak kaki ibu. Seluruh aroma neraka, seperti yang diajarkan guru agama di sekolahku, mungkin akan tersebar dari bau mulutnya jika ayah menyeringai. Malah aku curiga, jika ayah datang, ia hanya akan memudarkan bau melati di kaki ibu. Atau malah membawa kaki ibu dan membuangnya ke sungai, menghayutkannya ke laut; tentunya akan sangat sulit lagi kutemukan.

Ahh, aku tak mau.... Jadi tak perlu kucari ayah. Buang-buang waktu dan tenaga saja. Mata ayah juga pasti seperti singa –binatang yang sempat kulihat di kebun binatang bersama teman-teman sekolah--, yang lapar dan ganas. Jalang... sekali lagi aku ngeri; jijik. Tak sanggup aku menatap mata yang tak pernah memberikan ketenangan itu. Tak seperti sepasang mata ibu yang teduh. Aku suka berumah di mata ibu. Ada sejuk yang senantiasa kurasakan jika berada dalam selimut matanya.

Berumah di mata ibu adalah impianku sejak kecil, meski aku juga sering membuat mata itu mengalirkan air beningnya. Karenanya, aku bersumpah tak akan pernah lagi membuat sepasang mata teduh itu mengeluarkan air mata hanya untuk sesuatu yang tak menyenangkan, apalagi yang diperbuat olehku. Tidak... tidak! Sekali lagi tidak...! Aku akan menjaga sepasang mata ibu dari tangis yang akan menggoyahkan ketegarannya.

Kadang jika sendiri, aku lebih memilih membayangkan ibu atau memeluknya. Aroma tubuhnya yang kokoh sering membuatku harus berusaha meredam tangis yang tiba-tiba datang menerjang. Membayangkan ibu, seperti menemukan surga-surga baru yang terus saja mengalirkan ketegaran-ketegaran baru dalam diriku.

Suatu hari kutemukan ibu ditelan riuh pasar; berbaur dengan sosok-sosok hitam yang berseliweran. Aroma tubuhnya masih kutangkap dengan jelas. Begitu pula bau kesturi dari mulutnya yang melantunkan nyanyian harapan. Lalu... pasar, jalan-jalan rombeng dan becek kembali mengajarkan aku tentang kekokohan sosok ibu.

Dan bersamaan dengan itu, kupaksakan mencemari mulutku dengan sampah-sampah yang dengan garangnnya kusemburkan ke wajah ayah. Ha...ha...ha...ha...ha.... Aku kembali terbahak menyaksikan wajah ayah yang penuh sampah yang tersembur dari mulutku. Kulihat ia menyeka wajahnya yang berkarat dengan kedua tangannya yang gemetar.

Akhh... apa peduliku. Aku toh tak butuh ayah. Ia hanya menjadi bagian yang terburuk dalam hidupku. Jadi kalau ia mau marah... yaaaa, marah saja. Sudah lama pula kuhapus rasa takut terhadapnya dalam diriku. Toh aku benar-benar tak membutuhkannya. Aku sudah punya ibu. Sosok yang mengajariku ketabahan. Sosok yang dengan kedua tangannya yang kian mengeriput, membangunkan aku rumah di surga. Menghiasinya dengan ketulusan doa-doa yang disulamnya di setiap sepertiga malam. Dan tentunya aku juga harus menjaga rumah itu. Semoga aku mampu....

***

“Bu, apa masih perlu aku mengeja ayah, setelah sekian lama ia memporak-porandakan kebahagiaan ibu?” tanyaku suatu hari dengan suara agak tinggi karena kesal. Meski aku segera mendekapnya, sebagai tanda kekhilafanku.

“Nak, bukankah persemaian itu hanya terjadi karena benih-benih cinta kami?”

“Cinta? Cinta apa yang diharap dari lelaki seperti dia?” aku membatin. Lama aku terdiam. Batinku; badai menderu....

Tapi aku merasa benar-benar tak butuh ayah. Buat apa aku mengotori mulutku dengan menyebut namanya. Toh nama itu telah lama kukubur dalam-dalam dan sebagian lagi kulemparkan ke tepi langit. Aku juga tak pernah meminta lahir dari benihnya. Bukankah masih banyak benih dari laki-laki yang lebih baik. Seandainya batu bisa menjadi ayah, aku lebih memilih memanggil ayah pada batu.

Kulihat ibu hanya terdiam. Musik angin mulai terdengar berdenting, karena kami tak lagi sempat mengeluarkan kata-kata.

“Sudahlah, Bu,” dengan berat aku memecah kebisuan. “Aku tak ingin karena ayah, ibu harus kembali meruntuhkan bangunan yang selama ini kita bangun. Aku tak ingin semuanya porak-poranda dan menjadi sia-sia.” Suaraku tak lagi ingin kutinggikan. Kata-kataku kukeluarkan dengan sangat hati-hati.

Ibu kembali menatapku. Cukup lama. Yang kutangkap dari pandangannya hanya garis-garis kesediahan. Meski berusaha kusingkap, tapi tatapan itu hanya memancarkan kepiluan. Hingga aku tak tahan dan segera membuang pandanganku ke arah dinding kamar yang mulai ditumbuhi lumut. Jaring laba-laba yang semula hanya memenjara setiap sudut kamar, kulihat telah mulai menjaring hampir seluruh langit-langit kamarku.

Puiih! Tiba-tiba dendamku kembali berdarah. Tatapanku mulai nanar menusuk setiap pori-pori kamar yang mungkin bingung memahami kemarahanku. Nafasku membadai. Ibu hanya terdiam. Matanya tetap saja seperti semula. Dingin dan sunyi. Meski aku tahu, ia benar-benar merasakan dan memahami badai nafasku.

“Anakku, keterpisahan bukan berarti semakin suburnya kebencian. Bisa saja juga berarti benih-benih kerinduan mulai tumbuh.”

“Tapi keterpisahan macam apa yang kita alami? Mungkinkah keterpisahan macam itu akan menumbuhkan benih-benih kerinduan?” Aku kembali menenangkan perasaan, berusaha tidak mengusik kesunyian matanya. Meski aku tahu, perih itu bagai badai yang terus menderu.

Puaahh! Ayah... buat apa merindukan lelaki macam itu. Lelaki dengan tumpukan sampah di mulutnya. Lelaki yang tak pernah mau tahu, bahwa hidup bukan hanya punya ketabahan, tapi juga amarah.

Dulu aku memang butuh ayah. Ya, itu dulu. Namanya saja dulu, ya dulu. Tapi sekarang... tidaaak. Aku tak butuh ayah jika hanya ayah semacam dia. Lebih baik sebongkah batu kujadikan ayah. Batu mungkin lebih baik dari pada laki-laki itu. Laki-laki dengan sorot mata merah beraroma kuburan.

Dan ibu. Tentu aku sangat mencintainya. Ya, aku menyayanginya lebih dari segala mahluk yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. Dengannya aku merasa hidup ini begitu indah. Berbagai keindahan dunia kutemukan pada diri ibu. Aku merasakan aroma surga bila bersamanya, mendekap tubuhnya yang kian renta. Kebahagiaan macam apalagi yang harus aku cari. Ibu adalah segala-galanya. Ia bisa melenakanku dalam dekapannya. Dan aku suka itu. Aku suka aroma tubuhnya. Aroma yang telah mengajariku tentang perjuangan hidup. Aroma yang telah mengajariku tentang ketabahan.

....

Faisal Oddang

Novelis, Penulis Cerpen Terbaik Kompas 2014 dan Tokoh Seni Tempo 2015

“Cerpen-cerpen dalam buku ini berhasil menggugah perasaan cinta, sayang dan bangga pada seorang ibu. Betapa saya larut dalam untaian kata dan rangkaian kalimat indah yang mampu menggugah perasaan terdalam kita pada seorang ibu. Saya merasakan betapa asyiknya membaca sekaligus menikmatinya. Sayang kalau tidak memiliki kumpulan cerpen ini. Percayalah. Salama’ ki’.”

DR. Ajiep Padindang

Budayawan dan Anggota DPD RI 2014-2019 Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan

“Salah satu cara untuk terhanyut dalam perasaan adalah dengan membaca cerita. Cerpen sebagai cerita fiksi rekaan dapat membuat kita nelangsa, gemas, marah, atau menitikkan air mata. Tapi, bagaimana menjelaskan keterhanyutan dalam cerita secara konkret? Bagaimana sebuah cerita yang begitu bagus bisa membawa pembacanya ke dunia atau lingkungan lain yang digambarkan di dalam cerita tersebut?

Sebuah penelitian yang dilakukan Melanie Green dan Timothy Brock dari Ohio State University mengatakan bahwa keterhanyutan dapat terjadi karena: Keterlibatan secara emosional dengan cerita; Perhatian pikiran yang sepenuhnya terpusat pada cerita; Adanya perasaan suspense (penasaran ingin tahu bagaimana lanjutan ceritanya); Tidak sadar terhadap kondisi di sekitar ketika sedang membaca cerita: Adanya gambaran mental mengenai cerita itu di dalam pikiran. Itulah indikator yang bisa dianggap sebagai cara menilik kekuatan cerita.

Kumpulan cerpen Mata Ibu, memiliki kekuatan yang dapat menghanyutkan perasaan pembaca. Itu alasan mengapa kumpulan cerpen perlu dibaca.”

Yudhistira Sukatanya

Cerpenis dan Budayawan

“Saya menikmati tulisan yang tulus mengalir dari hati. Dan saya suka sekali menatap Mata Ibu saya, karena di sana surga tergambarkan. Kumpulan cerpen ini memadukan

keduanya”

Maman Suherman (Kang Maman)

Novelis dan Notulen Indonesia Lawak Klub (ILK)

“Kendati pepatah lama mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah, namun dalam cerpen-cerpen Idwar Anwar yang bercerita tentang kasih ibu-anak, ukuran kias itu menjadi hilang. Kasih sayang seorang ibu pada anak menjadi tak ada batas, demikian pula sikap pasrah menerima seorang anak seperti tak ada batas. Lebur menjadi kabut tipis yang penuh rahasia.

“Ibu, aku membayangkan engkau duduk di sampingku dan menemaniku menyulam surga. Surga yang selalu kau bisikkan sejak aku belum mengerti tentang dunia. Bahkan kau merancang surga untukku; menyulamnya dengan doa-doa dan air mata hingga rambutmu beruban dan wajahmu mulai ditumbuhi keriput”. Seperti juga D. Zawawi Imron dalam puisi ia berkata: “ibu adalah gua pertapaanku/dan ibulah yang meletakkan aku di sini/saat bunga kembang menyemerbak bau sayang/ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi/aku mengangguk meskipun kurang mengerti”.

Gaya bercerita Idwar Anwar belum bergeser dari kumpulan cerpen sebelumnya. Sangat sedikit tindakan fisik, tapi kaya dengan tindakan-tindakan batin yang memaksa kita hanyut bersama irama ceritanya yang bergelombang namun mengalir lancar menuju ke muara.”

Badaruddin Amir

Seorang Guru dan Cerpenis

***

Aku telah lama kehilangan ayah. Seperti asap yang ditiup angin, ayahku melayang dan hilang di angkasa. Tak ada jejak. Dan aku juga tak perlu lagi mencarinya. Akhirnya kuurungkan niatku untuk mencari jejaknya yang memang tak jelas. Tentu aku juga tak berminat lagi. Mungkin kalau aku berusaha mencarinya juga tak akan menemukan hasil yang baik yang membuatku akan tenang. Jadi kuputuskan untuk tidak mencarinya.

Dan... buat apa aku harus mencarinya? Toh aku tak membutuhkan ayah. Aku punya ibu yang di telapak kakinya telah kutemukan sorga dengan bau melati yang melenakan. Karena itu, sekali lagi aku tak butuh ayah. Mungkin kalau aku bertemu ayah, aku hanya akan menemukan kerusakan parah di wajahnya. Seperti tercabik-cabik binatang. Ato mungkin binatangnya malah dia sendiri.... Aku memang tak pernah melihatnya. Maka lebih baik kubayangkan saja binatang. Ha... ha... ha... ha... ha... ha.... Aku kadang tertawa sendiri membayangkan wajah ayah; mungkin juga berekor panjang.

Dan satu lagi, baunya pasti juga tidak seharum telapak kaki ibu. Seluruh aroma neraka, seperti yang diajarkan guru agama di sekolahku, mungkin akan tersebar dari bau mulutnya jika ayah menyeringai. Malah aku curiga, jika ayah datang, ia hanya akan memudarkan bau melati di kaki ibu. Atau malah membawa kaki ibu dan membuangnya ke sungai, menghayutkannya ke laut; tentunya akan sangat sulit lagi kutemukan.

Ahh, aku tak mau.... Jadi tak perlu kucari ayah. Buang-buang waktu dan tenaga saja. Mata ayah juga pasti seperti singa –binatang yang sempat kulihat di kebun binatang bersama teman-teman sekolah--, yang lapar dan ganas. Jalang... sekali lagi aku ngeri; jijik. Tak sanggup aku menatap mata yang tak pernah memberikan ketenangan itu. Tak seperti sepasang mata ibu yang teduh. Aku suka berumah di mata ibu. Ada sejuk yang senantiasa kurasakan jika berada dalam selimut matanya.

Berumah di mata ibu adalah impianku sejak kecil, meski aku juga sering membuat mata itu mengalirkan air beningnya. Karenanya, aku bersumpah tak akan pernah lagi membuat sepasang mata teduh itu mengeluarkan air mata hanya untuk sesuatu yang tak menyenangkan, apalagi yang diperbuat olehku. Tidak... tidak! Sekali lagi tidak...! Aku akan menjaga sepasang mata ibu dari tangis yang akan menggoyahkan ketegarannya.

Kadang jika sendiri, aku lebih memilih membayangkan ibu atau memeluknya. Aroma tubuhnya yang kokoh sering membuatku harus berusaha meredam tangis yang tiba-tiba datang menerjang. Membayangkan ibu, seperti menemukan surga-surga baru yang terus saja mengalirkan ketegaran-ketegaran baru dalam diriku.

Suatu hari kutemukan ibu ditelan riuh pasar; berbaur dengan sosok-sosok hitam yang berseliweran. Aroma tubuhnya masih kutangkap dengan jelas. Begitu pula bau kesturi dari mulutnya yang melantunkan nyanyian harapan. Lalu... pasar, jalan-jalan rombeng dan becek kembali mengajarkan aku tentang kekokohan sosok ibu.

Dan bersamaan dengan itu, kupaksakan mencemari mulutku dengan sampah-sampah yang dengan garangnnya kusemburkan ke wajah ayah. Ha...ha...ha...ha...ha.... Aku kembali terbahak menyaksikan wajah ayah yang penuh sampah yang tersembur dari mulutku. Kulihat ia menyeka wajahnya yang berkarat dengan kedua tangannya yang gemetar.

Akhh... apa peduliku. Aku toh tak butuh ayah. Ia hanya menjadi bagian yang terburuk dalam hidupku. Jadi kalau ia mau marah... yaaaa, marah saja. Sudah lama pula kuhapus rasa takut terhadapnya dalam diriku. Toh aku benar-benar tak membutuhkannya. Aku sudah punya ibu. Sosok yang mengajariku ketabahan. Sosok yang dengan kedua tangannya yang kian mengeriput, membangunkan aku rumah di surga. Menghiasinya dengan ketulusan doa-doa yang disulamnya di setiap sepertiga malam. Dan tentunya aku juga harus menjaga rumah itu. Semoga aku mampu....

***

“Bu, apa masih perlu aku mengeja ayah, setelah sekian lama ia memporak-porandakan kebahagiaan ibu?” tanyaku suatu hari dengan suara agak tinggi karena kesal. Meski aku segera mendekapnya, sebagai tanda kekhilafanku.

“Nak, bukankah persemaian itu hanya terjadi karena benih-benih cinta kami?”

“Cinta? Cinta apa yang diharap dari lelaki seperti dia?” aku membatin. Lama aku terdiam. Batinku; badai menderu....

Tapi aku merasa benar-benar tak butuh ayah. Buat apa aku mengotori mulutku dengan menyebut namanya. Toh nama itu telah lama kukubur dalam-dalam dan sebagian lagi kulemparkan ke tepi langit. Aku juga tak pernah meminta lahir dari benihnya. Bukankah masih banyak benih dari laki-laki yang lebih baik. Seandainya batu bisa menjadi ayah, aku lebih memilih memanggil ayah pada batu.

Kulihat ibu hanya terdiam. Musik angin mulai terdengar berdenting, karena kami tak lagi sempat mengeluarkan kata-kata.

“Sudahlah, Bu,” dengan berat aku memecah kebisuan. “Aku tak ingin karena ayah, ibu harus kembali meruntuhkan bangunan yang selama ini kita bangun. Aku tak ingin semuanya porak-poranda dan menjadi sia-sia.” Suaraku tak lagi ingin kutinggikan. Kata-kataku kukeluarkan dengan sangat hati-hati.

Ibu kembali menatapku. Cukup lama. Yang kutangkap dari pandangannya hanya garis-garis kesediahan. Meski berusaha kusingkap, tapi tatapan itu hanya memancarkan kepiluan. Hingga aku tak tahan dan segera membuang pandanganku ke arah dinding kamar yang mulai ditumbuhi lumut. Jaring laba-laba yang semula hanya memenjara setiap sudut kamar, kulihat telah mulai menjaring hampir seluruh langit-langit kamarku.

Puiih! Tiba-tiba dendamku kembali berdarah. Tatapanku mulai nanar menusuk setiap pori-pori kamar yang mungkin bingung memahami kemarahanku. Nafasku membadai. Ibu hanya terdiam. Matanya tetap saja seperti semula. Dingin dan sunyi. Meski aku tahu, ia benar-benar merasakan dan memahami badai nafasku.

“Anakku, keterpisahan bukan berarti semakin suburnya kebencian. Bisa saja juga berarti benih-benih kerinduan mulai tumbuh.”

“Tapi keterpisahan macam apa yang kita alami? Mungkinkah keterpisahan macam itu akan menumbuhkan benih-benih kerinduan?” Aku kembali menenangkan perasaan, berusaha tidak mengusik kesunyian matanya. Meski aku tahu, perih itu bagai badai yang terus menderu.

Puaahh! Ayah... buat apa merindukan lelaki macam itu. Lelaki dengan tumpukan sampah di mulutnya. Lelaki yang tak pernah mau tahu, bahwa hidup bukan hanya punya ketabahan, tapi juga amarah.

Dulu aku memang butuh ayah. Ya, itu dulu. Namanya saja dulu, ya dulu. Tapi sekarang... tidaaak. Aku tak butuh ayah jika hanya ayah semacam dia. Lebih baik sebongkah batu kujadikan ayah. Batu mungkin lebih baik dari pada laki-laki itu. Laki-laki dengan sorot mata merah beraroma kuburan.

Dan ibu. Tentu aku sangat mencintainya. Ya, aku menyayanginya lebih dari segala mahluk yang diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini. Dengannya aku merasa hidup ini begitu indah. Berbagai keindahan dunia kutemukan pada diri ibu. Aku merasakan aroma surga bila bersamanya, mendekap tubuhnya yang kian renta. Kebahagiaan macam apalagi yang harus aku cari. Ibu adalah segala-galanya. Ia bisa melenakanku dalam dekapannya. Dan aku suka itu. Aku suka aroma tubuhnya. Aroma yang telah mengajariku tentang perjuangan hidup. Aroma yang telah mengajariku tentang ketabahan.

....

Diskusi